「嫦娥6号」が採取した月土壌はなぜ「粘性」があるのか?中国の科学者が解明

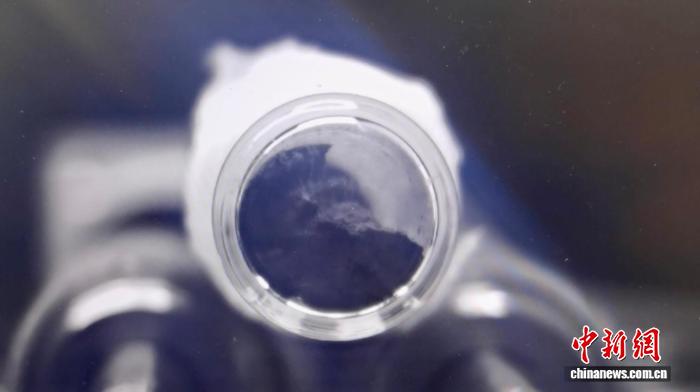

今回の研究で実施された回転ドラム実験の様子。画像提供:中国科学院地質・地球物理研究所

11月24日付の科学誌「Nature Astronomy(ネイチャー・アストロノミー)」に中国の月探査機「嫦娥6号」が採取した月土壌に関する最新研究成果がオンライン掲載された。中国科学院地質・地球物理研究所の研究チームは、粒子力学の観点から嫦娥6号による月土壌の「粘性」の科学的メカニズムを解析し、その謎を解き明かすことに成功した。科技日報が伝えた。

2024年6月27日に開かれた国務院新聞弁公室の嫦娥6号ミッション記者会見で、同ミッションのチーフデザイナー・胡浩氏は、月の裏側で行ったサンプル採取の際、嫦娥6号の着陸地点の月土壌が「やや粘り気があり、少し固まっている」ことが確認され、月の表側から採取された月探査機「嫦娥5号」の月土壌とは異なる物理的特性を示したと明らかにした。

論文の筆頭著者兼共同通信著者で、中国科学院地質・地球物理研究所の祁生文研究員は、「この現象はすぐにチームの注目を集めた。固定漏斗実験と回転ドラム実験により、嫦娥6号による月土壌の安息角を精密に測定した。これは粒子材料の流動性を評価する指標だ。実験では、嫦娥6号による月土壌の安息角が月の表側のサンプルよりも明らかに大きく、その流動性は地球の粘土により近いことが分かった。これにより、月の裏側の月土壌が『より粘性が高い』という直感的な観察が科学的に裏付けられた」と語る。

祁氏は、「鍵となるのは、月土壌の粒子そのものの性質だ。私たちは磁力や膠結物の影響を除外し、安息角が大きいのは、三つの微小な『粒子間作用力』の協同効果によるものだと確認した。それは摩擦力、ファンデルワールス力、静電力だ。ファンデルワールス力とは、物質の分子が極めて接近した際に相互に引き合う、微弱ながら遍在する引力だ。月土壌粒子が十分に細かくなると、ファンデルワールス力と静電力が強く働き、もともと粘性を持たない鉱物粒子でも粘りを示すようになる」と説明。

研究チームは嫦娥6号月土壌サンプルに対して高精度CTスキャンを実施し、月の表側の月土壌と比較したところ、独特な現象を発見した。嫦娥6号の月土壌は粒子が最も細かいにもかかわらず、形状がより不規則で角張っていたのだ。

祁氏は、「この現象はかなり異常だ。一般的に粒子が細かくなるほど球形に近づくものだが、嫦娥6号の月土壌は細かくて粗い。この細かくて粗い粒子特性が摩擦力・ファンデルワールス力・静電力を高め、より大きな安息角と高い粘性を生み出している」と説明。

祁氏は、「この研究成果は、今後の月探査ミッションにとって重要な科学的根拠を提供している。月土壌の流動性は着陸機の安定性や月塵の舞い上がりに影響し、より高い粘性は異なる力学的応答を示すため、着陸の安全性に直結する」と述べた。(編集KS)

「人民網日本語版」2025年11月26日

注目フォトニュース

関連記事

掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。

Tel:日本(03)3449-8257 Mail:japan@people.cn