デジタル経済が現在、世界経済に状況の変化を引き起こすと同時に、デジタル経済ガバナンスがグローバル・ガバナンスの新たな焦点となっている。2019年の各国のデジタル産業統計を見ると、すでに中米が世界のデジタル経済の「両極」となっており、日本は「第三極」の主要な勢力だ。日本は過去2年間この分野で積極的に動いており、「デジタル・ニューディール」を明確に打ち出しただけでなく、「デジタル経済分野関連ルールの策定」を外交の新たな課題の一つとしてきた。国内経済を後押しするという考えだけでなく、日本はその中でリーダーシップを発揮して、「政治大国」という自らの夢の実現を後押しすることも望んできた。(文:陳友駿。上海国際問題研究院研究員。環球時報掲載)

第一に、グローバル・デジタル経済ガバナンスに対して、日本は自らの国益にかなう戦略理念を積極的に打ち出すとともに、多国間あるいは世界的な外交の舞台でこの理念を力の限り売り込んできた。

第二に、日本は大規模または小規模な多国間のレベルで、いわゆる「デジタル経済ガバナンス・アライアンス」を積極的に構築し、自らの戦略デザインを実際の拘束力ある規則へと段階的に変えてきた。この中では日米欧貿易閣僚会議が、その戦略目標実現の主要なルートの一つとなった。

第三に、日米欧の枠組みの協力と交渉以外にも、日本は自ら道を切り開き、米国と昨年二国間のいわゆる高水準で包括的な「デジタル貿易協定」を結んだ。日米関係を固め、発展させることは、米国の世界戦略にも寄与し、日本の外交政策の重要任務の一つだ。この戦略認識に基づき、日本はデジタル経済ガバナンスの問題において米国に傾くとともに、デジタル経済、デジタル製品の無差別待遇、国境を跨ぐデータ伝送、データのローカライゼーション、コンピューターのコードとアルゴリズム、機密的イノベーション技術の使用といった争いのある問題で米側に妥協している。こうした日本の行為が日米関係の強化に資する一方で、日本が他国に先んじてデジタル経済の「ルール策定の要衝」を制し、将来のグローバルなデジタル貿易において制度的な競争優位を確立することに資するのは明らかだ。

以上をまとめると、日本はデジタル経済ガバナンスを切り口に、小を以て大を推し、いわゆる「大国」の政治的イメージを構築することを望んでいる。また、「政治大国」は戦後日本の保守政治勢力が追求し続けてきた目標でもある。だが日本がグローバルなデジタル経済ガバナンスに対する関与と先導を通じて、いわゆる「政治大国」という国家戦略を実現できるか否かは、まだ多方面の要素にかかっている。これには日本国内のデジタル産業及び関連するハイテクの力強い支えが必要なだけでなく、政治・経済情勢のダイナミックな推移にもかかっている。前者は内因的で鍵を握るが、後者は外因的で重要な決定条件でもある。

率直に言って、戦後の日本は束縛を脱して、独立した自主的な外交戦略・政策を構築することができないままできた。これは日本が極めて大きな努力を払ってきたにも関わらず、「政治大国」という理想をずっと実現できないままでいる根本的な欠陥だ。現在のグローバルなデジタル経済ガバナンスに着眼すると、政策の独立性という問題は今なお日本のデジタル経済外交に横たわっており、この現実的問題を解決して初めて、日本は「政治大国」に向けて確かな一歩を踏み出すことができるのかもしれない。(編集NA)

「人民網日本語版」2020年9月11日

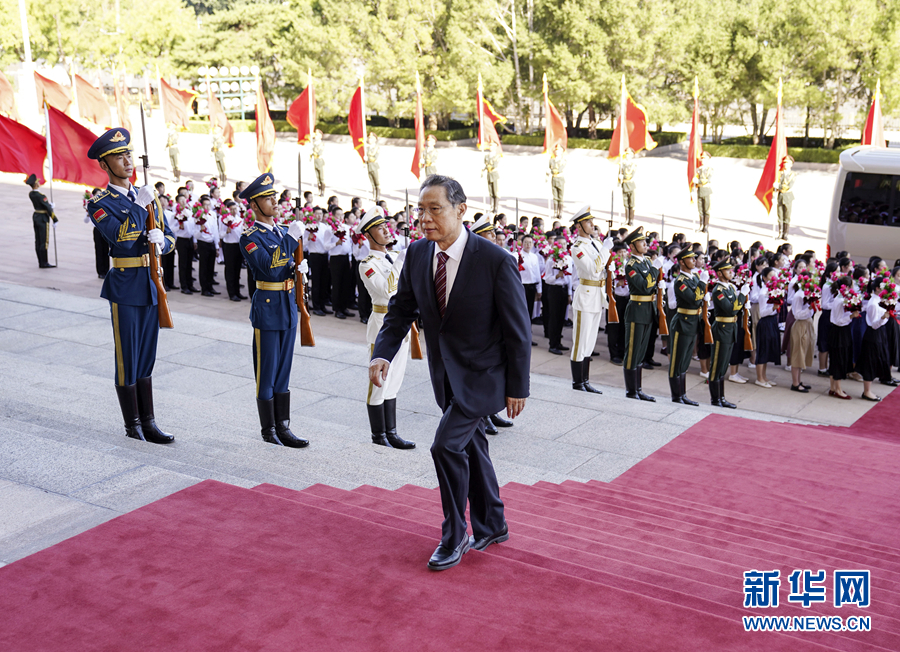

王毅部長がヒューストン総領事館の館員を空港で出迎える

王毅部長がヒューストン総領事館の館員を空港で出迎える

「国際軍事競技大会」 中国空挺兵部隊が競技前訓練

「国際軍事競技大会」 中国空挺兵部隊が競技前訓練

中国地方政府が中国漁師に釣魚島接近を禁止? 外交部のコメント

中国地方政府が中国漁師に釣魚島接近を禁止? 外交部のコメント

中国侵略日本軍の残虐行為を暴き批判し続けて30有余年 日本人元解放軍兵士の「第二の人生」

中国侵略日本軍の残虐行為を暴き批判し続けて30有余年 日本人元解放軍兵士の「第二の人生」

専門家が新証拠 米日が取引して731部隊の犯罪行為を隠蔽

専門家が新証拠 米日が取引して731部隊の犯罪行為を隠蔽

専門家「米国は中国の脅威を一層誇張、中国は強く警戒すべき」

専門家「米国は中国の脅威を一層誇張、中国は強く警戒すべき」

習近平総書記、「新型コロナとの闘いは中国の力と責任感を…

習近平総書記、「新型コロナとの闘いは中国の力と責任感を… 習近平総書記が国家勲章と国家栄誉称号を授与

習近平総書記が国家勲章と国家栄誉称号を授与 王毅部長、人や物の国境を越えた移動の円滑化を提唱

王毅部長、人や物の国境を越えた移動の円滑化を提唱 中国が米国人記者に「相互主義的制限」? 中国側「全く事…

中国が米国人記者に「相互主義的制限」? 中国側「全く事…