いかなる市場ニーズであれ、その背後には必ず特別な社会環境が存在する。今時の若い人が直面する職場環境は、親世代とは違い、職場の近くに寮があるというケースは少なく、美味しくて安い社員食堂の恩恵を受ける人も少ない。また、多くの都市では、膨大な通勤時間から通勤族は疲れ果て、さらには一部の業界や企業では「996(毎日午前9時から夜9時まで働き、土曜日も含めて6日間働く)」就労制や「残業文化」がまかり通っている。毎日、朝8時に家を出て午後10時に帰宅する通勤族の一体どこに、食材の買い出しをして食事を作る時間やエネルギーが残っているだろう?

言い換えると、巨大なフードデリバリー市場が形成されたのは、プラットフォームによる補助や商店の特売があったからではなく、切実な現実的なニーズがあったからだ。若者のフードデリバリー利用を減らすために、「デリバリー頼り過ぎると太りやすい」という言葉でいさめることは、決して有効ではない。フードデリバリーの背後には、ある種の孤独ややるせなさ、一縷の望みがあるかもしれない。この意味では、フードデリバリーの値上がりに対するボヤキや不満の裏には、都市に住む現代の若者の生きる上でのストレスが反映されていると言えるだろう。(編集KM)

「人民網日本語版」2019年3月29日

光と影と桜の見事なコラボ 無錫太湖の夜桜ライトアップ

光と影と桜の見事なコラボ 無錫太湖の夜桜ライトアップ

ふんわりドレスで熱唱する「4000年に一人の美少女」の…

ふんわりドレスで熱唱する「4000年に一人の美少女」の…

スーパーに5秒で精算完了できるハイテク・ショッピングカ…

スーパーに5秒で精算完了できるハイテク・ショッピングカ…

「中日が健康問題を相互に解決」 日中健康生活フォーラム…

「中日が健康問題を相互に解決」 日中健康生活フォーラム…

春の九寨溝、息を呑むほどの美しさ 四川省

春の九寨溝、息を呑むほどの美しさ 四川省

ウシの放牧にGPS活用 貴州の青年のアイデア牧畜

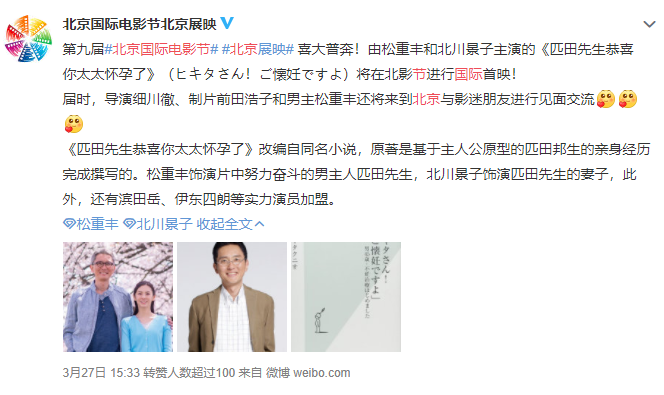

ウシの放牧にGPS活用 貴州の青年のアイデア牧畜 松重豊と北川景子が夫婦演じる「ヒキタさん!ご懐妊ですよ」…

松重豊と北川景子が夫婦演じる「ヒキタさん!ご懐妊ですよ」… 上空から俯瞰した棚田に咲く菜の花の絶景 江西省

上空から俯瞰した棚田に咲く菜の花の絶景 江西省 KAWSの巨大フィギュア作品がビクトリア・ハーバーに浮かぶ

KAWSの巨大フィギュア作品がビクトリア・ハーバーに浮かぶ