中国の若者がしばしば自嘲気味に自分に問いかける「私とは何か」という問題について、作家・平野啓一郎氏は10代の頃からの自身の悩みとして問いかけ続けてきた。

中国の若者がしばしば自嘲気味に自分に問いかける「私とは何か」という問題について、作家・平野啓一郎氏は10代の頃からの自身の悩みとして問いかけ続けてきた。

その答えを見つけるべく、彼は貪るように本を読んだ。そして答えを求め続けた末、作家になった。彼の処女作「日蝕」は日本の文壇を揺るがし、当時最年少で芥川賞を受賞し、「三島由紀夫の再来」と言われた。デビューから20年以上にわたり平野氏は創作し続け、受賞作品も少なくない。しかしさらに重要なのは彼が「私とは何か」という問いに自分なりの答えを見出していることだ。

「私とは何か」

まだ肌寒さが感じられる4月、平野氏はこの10年間でおよそ5回目となる北京を訪れた。

4月21日、彼は中日作家懇談会に日本作家団の団長として参加し、懇談会であいさつを述べるとともに、後半の座談会ではパーソナリティも務めた。中国側の作家代表として挨拶したのは莫言氏で、懇談会にはほかにも鉄凝氏や余華氏、李洱氏、魯敏氏、阿乙氏といった中国の有名作家たちも出席していた。

平野氏は出席した作家たちの中で、一見すると「最も作家らしく見えない」作家だった。この日、平野氏はカッチリとした黒のジャケットに黒のTシャツ、そしてジーンズにスポーツシューズというファッショナブルないで立ちで、ダークブラウンに染めた髪に、胸元には牙のアクセサリをつけていた。

実はそんな平野氏は音楽にも造詣が深く、特にエレキギターは「速弾きの名手」と言われるほどの腕前なのだ。

村上春樹や東野圭吾といった日本人作家と比較すると、平野氏の中国での知名度はまだそれほど高くない。今年出版したばかりの「マチネの終わりに」を入れても、中国で翻訳出版されているのはわずか5作品だ。

しかし日本国内において、平野氏は「三島由紀夫の再来」と言われている。その点について平野氏は、「三島は10代の頃、最も影響を受けた小説家なので、光栄だがファンには申し訳ない気持ちもある」としている。そして「金閣寺」や「仮面の告白」は今も最も好きな小説としながらも、「政治思想的には、現在の私は、彼とは対極的な位置にいる。三島はなぜ、天皇主義者として自決したのか、という問いに答えるための『三島由紀夫論』を、来年の没後50年に合わせて刊行予定だ」とした。

「作風の目新しさと独特さ、そして現代を反映した内容から、平野氏は日本の若い読者の間で高い影響力を持つ」、これは平野氏に関する中国での報道でよく目にする評価だ。しかしもっと深いところにある原因は、平野氏が現代人が直面する問題に向き合い、多くの人々が内心抱えている疑問に答えようとしているからではないだろうか。

平野氏の作品の多くはいずれも人に目を向け、人そのものを探求している。その点について、「現代の小説家は、常に現代人の困難と向き合うべきだと考えている。そして、私にとって重要なテーマは、生と死だけであり、その両方にとって、アイデンティティの考察は極めて重要」だとする平野氏は、「私とは何か」という疑問を避けて通れない問題の1つだとしている。

事実この「私とは何か」という疑問は、平野氏自身の悩みでもあった。彼は10代のころからこの疑問について考え続け、その答えの一つが「分人主義」だった。

一人の人間はこれまで「分けられない(individual)」存在だとされてきたが、実は複数の「分けられる(dividual)」存在であり、人は複雑で様々な他者と向き合うときに、いくつもの人格を使い分けているというのが、彼の考える「分人」という概念だ。

現代社会は個人を分けることのできない一つの主体とし、ただ一つの性格と思想をもつ主体であるとみなしている。しかし私たちは色々な人々と向き合う場合、それぞれ異なる人格をみせている。例えば家族や恋人、同僚、上司などに対し、私たちは異なる人格で接しており、ここからも人には異なる人格が存在し、それは「分けられる」人格であることが分かる。

平野氏は、「それについては、必ずしも悲観的ではなく、自分がどのような分人を、どのような構成比率で持っているのか、ということに自覚的であることが重要」だとしている。そして、「一なる他者との分人を絶対化せず、常に複数の分人を通じて個々の分人を相対化する」ことを主張し、好きな分人の比率をなるべく増やし、嫌いな分人の比率が低くなることが理想的だと思って生きているのではないかとした。

さらに「いずれにせよ、『個人』という、近代以降、自己認識に用いられてきたモデルでは把握できない主体のあり方が一般化しているように見える」としている。

現実においてこうした探索は人々が心に抱えているもやもやとした疑問を具象化する助けとなり、その思考を昇華させる。「小説家は、人が漠然と感じていることを言語化しなければならない。それを物語の中で体験することで、読者は自分自身の問題について、新しい言葉で考えることが出来るようになる。私自身が、一読者としてそのように本を読み、自分の人生について思索を深めてきた」。

実は平野氏の「分人主義」を体現した作品は多い。分人主義シリーズ三部作と言われる「日蝕」と「一月物語」、「顔のない裸体たち」のほか、中国ではまだ出版されていないエッセイ「私とは何か~『個人』から『分人』へ」などでもこの分人主義についてより多く解説されており、この本は日本で広く読まれている。

平野氏が描く人物やストーリーにも彼のいくつかの分人を投影しているのかもしれない。先ごろ中国語版が出版された「マチネの終わりに」の主人公はクラシックギタリストであり、また「葬送」でもショパンやピアノなど音楽に関する要素を盛り込んでいる。

4月21日北京で行われた中日作家懇談会(撮影・張靖)

中国の小説は大きな歴史の変化に翻弄される個人を描き、日本はその成功や失敗を個人に帰する

平野氏が最初に中国を訪れたのは17年前。

2002年に彼はNHKのドキュメンタリー番組の取材で、上海、紹興、天台山を訪れた。車での移動が多く、その国土の広さを痛感したという。そして上海では、書店で夢中になって本を読んでいる中国人を目にし、その知的な好奇心の表れは、今日の発展を予感させる光景だったと語っている。

しかし平野氏と中国との出会いは実はそれよりももっと早く、文学作品を通じてだった。

中国文学に関心を抱いていた平野氏は、第二作となる「一月物語」で「高粱一炊の夢」や荘子の「胡蝶の夢」といった中国古典の物語をベースにしている。

彼が最も関心を抱いているのは、唐代の詩人で、特に「一月物語」で引用した李賀が好きなのだという。

また、「日本語について考えようとすれば、必然的に中国の古典に遡らざるを得ない。最近、日本語の『カッコいい(恰好が良い)』という言葉に関する本を書いたが、『恰好』の最古の使用例は、『白氏文集』に見られる。また、『カッコいい』とも関係する、日本の『武士道』の基本となった『義理』という概念は、中国の春秋戦国時代に生まれ、宋学によって思想的に深められたようだ。それが、日本に輸入された後に、独自に発展し、取り分け20世紀後半以降、非常に大きな意味を持つようになった」としている。

現在、日本のデザインは、中国でも人気があるが、平野氏はそれを支えているのが「カッコいい」という概念であり、「日本と中国の文化は、このように歴史的に相互に密接に結びついている」としている。

また李賀だけでなく、平野氏は非常に尊敬している作家として魯迅を挙げ、「阿Q正伝」や「狂人日記」、またシュルレアリスティックな「野草」も彼が気に入っている作品だ。

現在、日本国内で翻訳される中国人現代作家の作品は以前に比べてかなり増えている。これまでは莫言や鉄凝などの作品が訳されていたが、最近では余華や閻連科、残雪といった作家も紹介されるようになっている。こうした背景もあり、平野氏も「すべての作品を読んだわけではないが、かなり読んだ」のだという。

彼らの作風については、「それぞれに異なる作風だが、概して、中国の小説家は、大きな歴史の変化に翻弄される個人の人生を非常に巧みに描いている。日本では、『自己責任論』という言葉が社会に蔓延しているように、人間の一生の成功や失敗を、個人の意志や努力に帰しすぎる傾向があるので、学ぶところが大きい。社会性を重んじる僕自身の作風と近いところもある。受け容れられやすいかどうかはわからないが、もっと日本でも読まれるべきだと思う」とした。

中日の文学交流における最大の障壁は言語の違い

中日両国の文学交流の歴史は長く、平野氏は自身の役割について、「その途中でバトンを渡され、次の世代に無事に受け渡す責任がある」としている。

「現在は、非常に友好的な交流が続いている。翻訳を通じて互いの作品を読み合い、またシンポジウムなどで議論を重ねることで、理解が深まり、また多くの友情が芽生えた。そのことに希望を感じる。」

「何よりも、私たちには『文学』という共通基盤があり、トルストイやカフカやガルシア・マルケスを読んで育ったという共通体験がある」とする平野氏は、そのおかげで実際に会う前から、互いに似たものの考え方が備わっていたように感じ、それはまた日本人と中国人の作家に限らず、世界中の作家にも言えるとしている。

しかし、こうした優れた基礎があったとしても、中日両国の文学交流には依然として「障壁」は存在するとしており、「両国の間には歴史認識を含む政治的課題もあり、取り分け日本政府、日本社会には、自国の過去に対する健全な批評性が不可欠だが、文学的な交流にとって、そのことが最大の『障壁』となるとは考えていない。やはり本質的には、言語の違いではないだろうか」としている。

翻訳作品はその数が限定的であるため、互いの国の文学の全容をなかなか掴めず、また、それぞれの言語固有の美しさや意味を鑑賞できない危惧もあると指摘し、それを克服するには、「地道に翻訳作品を増やし、実際に会って、交流を重ねていく以外にない。相互の理解が深まっていけば、翻訳に誤訳があっても、『原語ではもっと違ったことを意味しているのではないか?』といった想像も働くようになる」とした。

「マチネの終わりに」は終わりではなく、始まり

4月21日に行われた中日作家懇談会に参加した後、平野氏は23日、今度は北京市の芳草地に姿を現した。同日行われた中国で出版したばかりの「マチネの終わりに」のサイン会のためだ。

「マチネの終わりに」のサイン会(撮影・張靖)

同作品は2016年に日本で出版されると人気を集めて重版を重ねた。そして2017年には、当時42歳だった平野氏はこの作品で渡辺淳一文学賞を受賞した。同作品は、これまでの作品の題材とはやや趣を異にしており、純愛を軸にした作品となっている。時代を主人公の人生に反映させるとともに、人物の感情の流れもまた時代に反映させている。

こうした手法は中国の現代文学から学んだことの1つであるとする平野氏は、「困難な時代だから、愛の価値を説得力のある形で描きたいと思っていた」としている。

そして、「この小説の構想を練っていた頃、私は政治的、経済的という様々な理由から現実の世界に、ほとほとウンザリしていた。この小説を書くまでの、第3期と区分している時期の小説、とりわけ『ドーン』と『空白を満たしなさい』では、分人という概念を使って、どうすればそうした世の中を生きていけるかを、かなり具体的に、緻密に思索している。それも、文学として必要なことだが、他方で、文学には、現実から、束の間、読者を解放して美しい物語の世界に浸らせる力もある。対立と分断が煽られる時代にあって、私は、愛することの価値を描いた、何か美しい物語に浸りたいという気持ちを強く抱いていたのだが、残念ながら、その感情にピッタリの小説がなく、それならと、自分で書くことにした」とその執筆の動機について語った。

(撮影・張靖)

現在、同作品はすでに映画化され、今年11月には日本で公開予定となっている。主人公を演じるのは中日両国のいずれにおいても高い人気を誇る福山雅治だ。

平野氏は、「福山さんは僕が思い描いていた主人公以上に非常に男前。しかも彼はこの役柄を演じるためにクラシックギターを練習してくれて、その情熱には感動した。この映画が中国でも上映されるチャンスに恵まれれば」としている。

平野氏は執筆を行う際、まずは日本の読者のことを考えるとしながらも、自作が外国語に翻訳された場合でもきっと理解してもらえると考えている。

なぜなら、「日本人も、グローバル化された世界の中で、他の国の人々と、多くの共通する問題を抱えているので、自作が外国語に翻訳されても、理解されるのではないかという期待を抱いている。特に、中国とは歴史的にも深い関係があり、その思いがより強い」からだ。

そして遠からず平野氏の中国語版3作品の刊行も予定されている。それは分人主義について書いたエッセイ「私とは何か~『個人』から『分人』へ」と19世紀のフランスを舞台に、画家のドラクロワと音楽家のショパンを主人公にした歴史小説「葬送」、そして実験的な短編集「高瀬川」だ。これらはいずれも、既に中国で刊行されている彼の作品とはまったく異なるスタイルだが、様々なテーマが通底している作品となっている。

平野氏は、「日本の読者は、その変化と思索の発展を楽しんでくれているので、中国の読者にも受け容れられることを願っている」とした。

また現在、平野氏は新作にも取り掛かっており、次回作は近未来を舞台にした小説で、死んだ母親をヴァーチャル・リアリティの世界で再現しようとする男性の物語。「人間の生が、今後どうなっていくのかを予想しながら書こうと思っている」と平野氏は新作への抱負を語った。

「人民網日本語版」2019年7月17日

緑溢れる森の川を進み絶景を楽しめる江蘇省泰州市の水上森…

緑溢れる森の川を進み絶景を楽しめる江蘇省泰州市の水上森…

「国歌を歌うのはあなた一人じゃない」香港市民が中国国歌…

「国歌を歌うのはあなた一人じゃない」香港市民が中国国歌…

列車内で中秋節の「一家団欒」気分を満喫する乗客

列車内で中秋節の「一家団欒」気分を満喫する乗客

世界初「西遊記」のペイント旅客機「連雲港号」が就航

世界初「西遊記」のペイント旅客機「連雲港号」が就航

木々が色づいた秋の祁連山 甘粛省粛南

木々が色づいた秋の祁連山 甘粛省粛南

重慶で人気を集める「新小売」スタイル

重慶で人気を集める「新小売」スタイル

限られた時間で競う「花いけバトル」が熱い!世園会のジャパ…

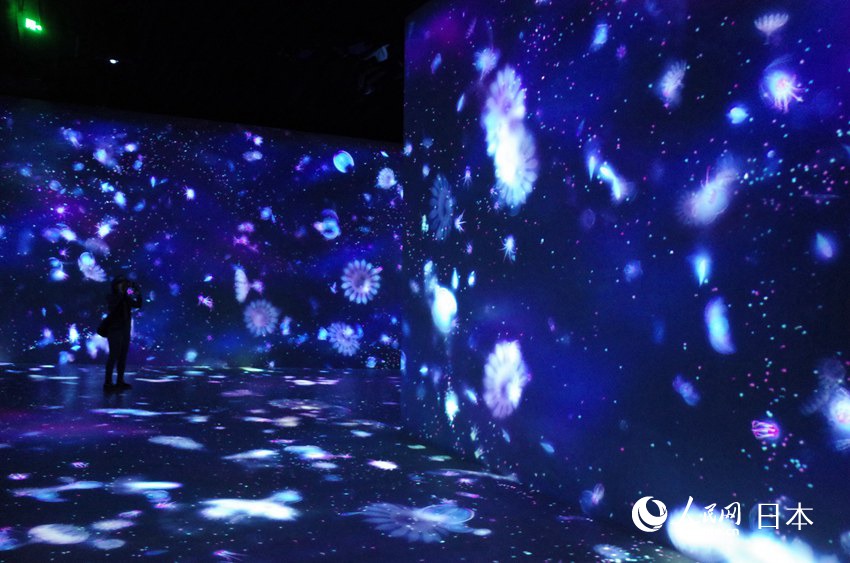

限られた時間で競う「花いけバトル」が熱い!世園会のジャパ… マングローブから始まる生命の育み チームラボIN北京世界…

マングローブから始まる生命の育み チームラボIN北京世界… 2019シルクロードミス・ツーリズム・ワールド世界大会で…

2019シルクロードミス・ツーリズム・ワールド世界大会で… 陝西省の大学、校章がデザインされた月餅を学生に配って中秋…

陝西省の大学、校章がデザインされた月餅を学生に配って中秋…