中央テレビがお茶に関するドキュメンタリーを制作 (2)

「スタッフは皆、お茶が好きだ。巷で流行しているお茶はひととおり試した。茶店では初心者が様々な故事や伝説を話してくれた。メディア関係者として簡単には信じられないと思った。そのため茶に関する本当のエピソードに興味を持った」。王総監督は笑いながら語った。

茅盾文学賞受賞者の王旭烽が顧問

ドキュメンタリー「茶の葉の物語」では、内容の6割以上が現実の茶人について記録したもので、30%は厳密な考証を経た歴史の物語、残りの10%は歴史や科学などの解説だという。内容の正確さや表現の文学性を保つため、「茶の葉の物語」は王旭烽、姚国坤などを専門の顧問に任命した。「王旭烽は茅盾文学賞の受賞者で、茶文化に詳しく「茶人三部曲」を書いている。姚国坤も茶学の専門家で、世界各地で茶の栽培を指導している」。ドキュメンタリー映像は最初の編集が終了した際に、全国5カ所で茶会を開き、茶の専門家に見てもらったという。

撮影開始の前にスタッフは1年以上の調査研究を行い、「中国の茶葉の世界伝播のルート」を確定。撮影完了まで3年をかけた。茶文化は関連する地域が広く、スタッフは最終的に中国、英国、米国、日本、インドなどに的をしぼった。番組の条件的な制限から、伝播の大まかな道筋しか表現できなかったという。「日本には唐代から『茶道』が隆盛した。『茶道』は日本の『美学の宗教』とも呼ばれ、その重要さがわかる。英国にはアフタヌーン・ティーの文化があり、もし英国がなければお茶は世界的な飲料にはならなかったかもしれない。米国は伝統的な意味ではお茶を飲用する国ではないかもしれないが、『ボストンティーパーティー事件』は歴史的に重要な意味を持つ。またタイには茶に関連する感動的な物語がある」。(編集YH)

「人民網日本語版」2013年11月29日

関連記事

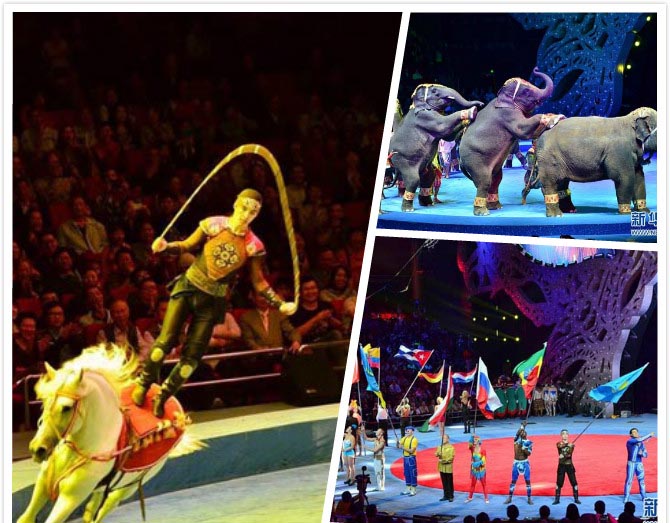

関連記事 第1回中国国際雑技祭が開催

第1回中国国際雑技祭が開催 深セン空港の新ターミナルビルが営業開始

深セン空港の新ターミナルビルが営業開始 美しい金沙江の大峡谷

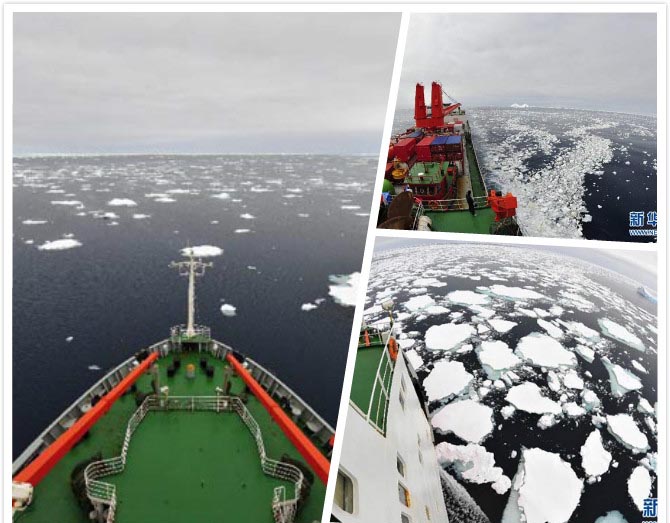

美しい金沙江の大峡谷 「雪竜」号が南極海の海氷域へ

「雪竜」号が南極海の海氷域へ