6日付の毎日新聞の報道によると、日本の科学技術振興機構(JST)の最新の分析では、中国が近年発表している質の高い論文の数と研究領域が激増しており、その一方で日本の関連指標に明らかな減少が見られることが分かった。科技日報が伝えた。

論文の被引用数は、一国の科学文献の他国もしくはその他の機関から認められる度合いを示す。被引用回数が多いほど注目度が高く、論文の水準も高いとされる。JSTはオランダの学術出版大手エルゼビアの論文データベースを使い、引用回数が近年の平均で上位10%に入る論文を分析した。これらの論文の領域には、物理、化学、生命科学、コンピュータ、材料など151領域が含まれる。

分析によると、中国は約20年前には上位5位以内に入るのは2領域のみだったが、約10年前は103に急増し、2017年には146に達した。うち数学、工学、材料など71領域で首位を占めていた。

一方で日本の5位以内の領域は激減している。約20年前と比べると、日本の5位以内の研究領域は83から18に減少し、そして3位以内は2領域のみ。日本の研究力が相対的に明らかな減少が見られることが分かる。

また分析によると、米国は一部の領域では中国に抜かれているが、依然として高い水準を維持しており、80領域で首位を占めている。全領域で上位5位以内に入っており、高い科学研究力を維持している。(編集YF)

「人民網日本語版」2019年5月8日

「宇宙船」での読書ってどんな感じ?重慶に新たな「都市読…

「宇宙船」での読書ってどんな感じ?重慶に新たな「都市読…

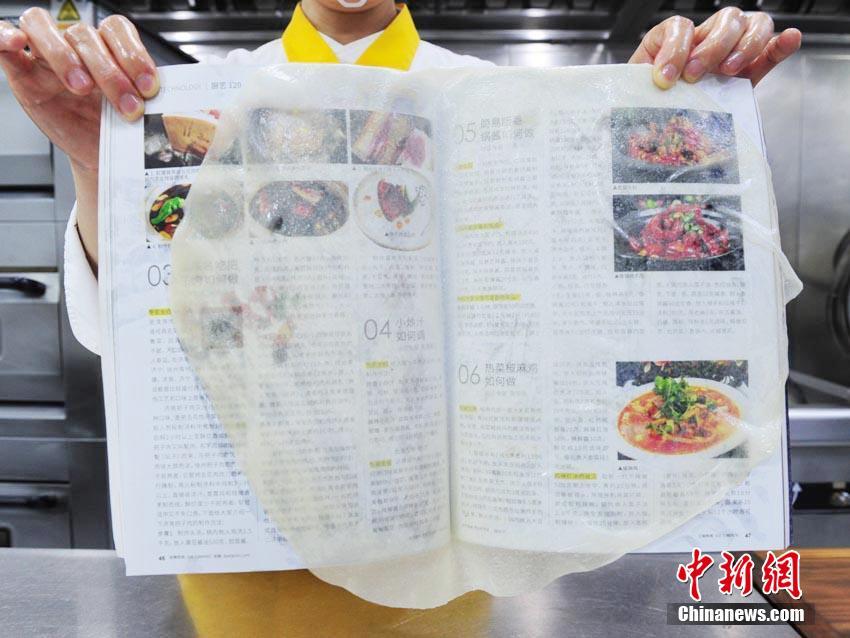

吉林省の女性シェフが作る厚さ0.02ミリの中国風クレープ

吉林省の女性シェフが作る厚さ0.02ミリの中国風クレープ

台湾地区に寄贈のパンダ、約10年で延べ2千万人を「おも…

台湾地区に寄贈のパンダ、約10年で延べ2千万人を「おも…

河南省永城市、353年前の石碑が出土

河南省永城市、353年前の石碑が出土

雨上がりの棚田の幻想的な雰囲気楽しめる広西チワン族自治区

雨上がりの棚田の幻想的な雰囲気楽しめる広西チワン族自治区

コンゴのエボラ危機 死者1000人超に

コンゴのエボラ危機 死者1000人超に

観光地の文化クリエイティブグッズが「口紅」に着目する理由…

観光地の文化クリエイティブグッズが「口紅」に着目する理由… 中国の若者が最も好む絵文字は「投げキス」、人気アニメは「…

中国の若者が最も好む絵文字は「投げキス」、人気アニメは「… 第2回デジタル中国建設成果展の一般公開スタート 福建省

第2回デジタル中国建設成果展の一般公開スタート 福建省 長沙のネットで人気のザリガニ店、メーデー連休の席待ち番号…

長沙のネットで人気のザリガニ店、メーデー連休の席待ち番号…