中国と日本の文学交流には、長い歴史があり、私自身も、この十年ほどは、主に東アジア文学フォーラムという中韓日三ヵ国の作家が参加するシンポジウムを通じて、様々な作家たちと親睦を深めてきた。(文/作家・平野啓一郎)

中国の現代作家の小説は、日本でも多く翻訳されており、莫言、鉄凝、残雪、余華、蘇童、閻連科、……などは、私も一読者として愛読してきた。つい最近では、世界的なベストセラーとなったSF小説『三体』(劉慈欣)の日本語訳が刊行され、やはり大きな話題となっているところである。

中国の作家たちと共に過ごす時間は、いつでも非常に楽しいのだが、少々、戸惑うこともある。総じて、中国の作家たちが非常に達筆であるためである。

シンポジウムでは、よく会場に設置されたパネルや準備されたボードなどに、参加作家が寄せ書きをするのだが、出来上がったものを見ると、中国の作家のサインと日本の作家のサインとで、その歴然たる差に些か気が滅入ってしまう。前回、ソウルで開かれた東アジア文学フォーラムでも、私たち日本の作家は、中国の作家たちの字の立派なことに感嘆し、自分たちの字のお粗末なことに、顔を見合わせて苦笑したものである。

日本の作家も、揮毫を求められることはあるが、その価値は、その人が書いた、という事実にこそあり、書として優れて評価されている人は、特に若い作家の場合はほとんどいないと言っていいだろう。

日本の教育では、書道を学ぶ時間があり、私も中学時代には、王羲之や顔真卿の臨書をやったものだが、残念ながら、大して身にはつかなかった。ただ、大学時代に少し草書や行書を習っていたので、結局のところ、字は巧くないのだが、簡体字を理解するのに役立っている。

そう言えば、私が子供の頃には、左利きの子供は、右利きに矯正されるという悪習があり、箸も鉛筆も、右手で使う訓練をさせられていた。

私は右利きだったが、左利きの友人は少数ながらクラスにいて、右手で字を書くのに慣れるまで、随分と苦労していた。

それでも、箸はともかく、字は右手で書く訓練をした方が合理的だろうと、私も納得していたところがある。「一」という字一つ採ってみても、左手で、押すようにして線を引くのは、難しいのではないかという感じがしていたからである。特に毛筆では。

ところが、以前、莫言氏が、揮毫しているところを間近で見ていて、私は目を丸くした。彼は、右手で非常に素晴らしい字を書いたあとで、今度は左手でも見事な、実に味わい深い書を披露したからである!

私は驚いて、莫言氏に、日本では――私が子供の頃には――左利きの人は右手で書くように矯正されていたが、中国ではそういうことはなかったのですかと訊ねると、それはない、という返事だった。私は、少し呆気に取られてしまった。日本のあの書道教育は、一体、何だったのだろうか?

昨今では、平均的に、日本人の字はかつてよりもヘタになっているように思う。

勿論、達筆の人もいるので、これはかなり乱暴な言い方だが、「かつてより」と言えると思うのは、実際に字を書く機会自体が、パソコンやスマホのせいで激減しているからである。私自身、原稿はパソコンで書いているが、長い小説のゲラは、PDFではなく、紙で見直し、赤いボールペンで訂正箇所に書き込みをしている。そして、その度に、私自身、かつてより字がヘタになっている、という情けない自覚を抱くのだった。

日本で今日、手書きが必要になるのは、事務手続きに必要な書類の穴埋めする時か、さもなくば、大切な人に手紙を書く時くらいである。前者は、ぞんざいな、読めれば良い程度の字であり、後者はやはり特別に丁寧に書こうとする。その中間の、日常的な手書きの字を書く場所はかなり失われている。

中国といっても、私が知っているのは、主に北京や上海といった極一部の大都市だが、これほどのIT大国になっても、ここではまだ、日常の中に手書きの文字が生きている、という感じがする。それは、作家たちだけでなく、サイン会に並んでくれる読者が、為書き用に、自分の名前を紙に書き記した字を見ても思うことである。

それとも、単なる外国人の誤解だろうか? 中国国内でも、ITが手書きの文字に及ぼした影響は、夙に語られているのではないかと思うが。

現代中国と毛筆の書との関係で、もう一点、興味深いのは、看板の文字である。

日本も中国も、デザインに関しては、欧米の大きな影響下にあることは言うまでもない。そして、例えば日本のレストランが、「和モダン」などと称されるテイストの内装で、現代性と日本的な伝統(と認識される表象)の融合を図っているように、北京や上海の最新のレストランでも、「中華モダン」とでも言うべき絶妙なデザインが目につく。

しかし、日本の場合、街中の看板の文字は、すべてゴチック体や明朝体を中心とした印字体で、中国で、高層ビルに毛筆体で社名が書かれている、というのは、日本とかなり異なる風景である。

本の装幀に関してもそうで、私は『日蝕』や『一月物語』、『私とは何か――分人理論』といった自著の中国語版のタイトルが、いずれも「カッコいい」毛筆で書かれていることに感動した。

日本のグラフィック・デザインのタイポグラフィに於いて、毛筆の書体の存在感は非常に弱い。焼酎のラベルや和食レストランの店名、大河ドラマの題字など、ロゴに関しては、今でも毛筆がしばしば見受けられるが、それらは正統な書体というより、かなりコマーシャルなデザインになっている。

東京国立博物館の顔真卿展は、日本でも大きな話題となったが、他方で私は、現代中国の日常的な街並みの中の毛筆体の生かし方、人々の何気ない手書きの文字にも関心が尽きない。

「人民網日本語版」2019年7月24日

夜空に映える噴水と光の「夢幻・千手観音」ショー 山西省

夜空に映える噴水と光の「夢幻・千手観音」ショー 山西省

上海の街角にスマート分別ゴミ箱登場

上海の街角にスマート分別ゴミ箱登場

東京オリンピックのメダルデザイン発表 素材は全て「リサ…

東京オリンピックのメダルデザイン発表 素材は全て「リサ…

京アニ放火事件死者の死因明らかに 27人が焼死、4人が…

京アニ放火事件死者の死因明らかに 27人が焼死、4人が…

コンパスを握ること13時間、3000個の円で描いたアイ…

コンパスを握ること13時間、3000個の円で描いたアイ…

涼しさ求めプールは人だらけ 江蘇省南京市

涼しさ求めプールは人だらけ 江蘇省南京市

東京2020オリンピック1年前セレモニーが開催 メダルデ…

東京2020オリンピック1年前セレモニーが開催 メダルデ… 「おひとりさま」レストランが静かに増加中 寂しさより自由…

「おひとりさま」レストランが静かに増加中 寂しさより自由… ザリガニ市場の活況で「殻剥き職人」が引っ張りだこに

ザリガニ市場の活況で「殻剥き職人」が引っ張りだこに 【イラストで知ろう!イマドキ中国】 ブタが知ってる?中国…

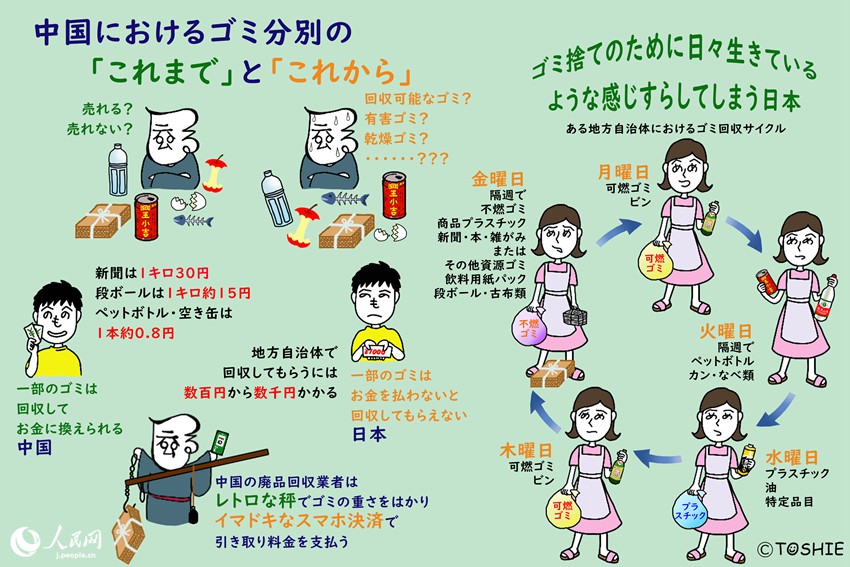

【イラストで知ろう!イマドキ中国】 ブタが知ってる?中国…