日本では、ファッションの米国化とは単に米国を偶像視することではなく、米国ファッションに新たな文脈を与えることだった。日本人はこれまで外来文化を受け入れ、変化させ、外に発信してきた。マルクスさんはこれを「道筋の再建」と呼ぶ。日本に定住して10数年経った頃、マルクスさんは英語の著作「AMETORA(アメトラ)日本がアメリカンスタイルを救った物語 日本人はどのようにメンズファッション文化を創造したのか?」を書き上げ、最近になって「原宿ジーンズ:日本のストリートファッション50年」の題で中国語簡体字版も刊行された。

今から50年前、ボタンダウンシャツ、カジュアルジャケット、細身のチノパン、柄物のネクタイ……こうしたアイテムを擁する米国のアイビールックが海を渡って日本にやって来た。アパレルメーカー経営者の故・石津謙介氏が創業した「ヴァンヂャケット(VAN)」は1959年に最初のアイビールックを打ち出し、米国ブランドのブルックス・ブラザーズのカジュアルジャケット第1号を完全復刻した。その後、64年の東京五輪で石津氏が日本代表チームのためにデザインした紅白のアイビー調ユニフォームが、熱狂的なアイビーブームを巻き起こした。

60年代が転換点になったのは、主に日本が第二次世界大戦後の10年間で経済復興を果たし、対外的に開放されていったことによるものだ。海外渡航は自由化されたものの、米国への航空券は片道が65万円で、新車1台が買えるほど高額だった当時、ヴァンヂャケットは社員8人を米国に送り出し、本物のアイビールックを写真に収めさせた。しかし実際に行ってみて一行がショックを受けたのは、米国の学生の標準装備はTシャツ、短パン、ビーチサンダルで、3つボタンの梳毛織物のジャケットを着ている学生など全然見かけなかったことだった。だが、そのジャケットは日本人が米国東海岸のキャンパスの標準服だと考えてあこがれていたものだった。やっとのことで、エール大学に9分丈パンツの学生がいたが、彼の話を聞くと「ファッションなんて考えたこともない。このパンツは洗っていたら縮んで短くなっただけ」ということで、コーディネートやファッションとは全然関係がなかった。

男性ファッション誌「メンズクラブ」編集部にいたくろすとしゆき氏は、「アイビールックは米国が発祥だが、日本で50年の発展を遂げ、今や『日本の遺伝子』が入っている。ポークカツレツのようなもので、元々はドイツの料理だったが、今やとんかつとして日本料理の一部になった」と総括した。

TV番組出演で郎朗の妻のメークが話題、ナチュラルメークが好評

TV番組出演で郎朗の妻のメークが話題、ナチュラルメークが好評

驚異の0.683秒!ルービックキューブ中国記録を7歳男児が…

驚異の0.683秒!ルービックキューブ中国記録を7歳男児が…

甲骨文字を解読できたら1文字150万円の懸賞金!中国で話題…

甲骨文字を解読できたら1文字150万円の懸賞金!中国で話題…

「安義夜巷」が開業、週末の「ナイトタイムエコノミー」スポッ…

「安義夜巷」が開業、週末の「ナイトタイムエコノミー」スポッ…

一面に広がる「ピンクの海」 河南省

一面に広がる「ピンクの海」 河南省

第32回東京国際映画祭が開幕 中日の映画人がレッドカーペ…

第32回東京国際映画祭が開幕 中日の映画人がレッドカーペ… 東方航空の福岡-北京大興国際空港路線が就航

東方航空の福岡-北京大興国際空港路線が就航 故宮や中国国家博物館が続々と2020年日めくりカレンダー…

故宮や中国国家博物館が続々と2020年日めくりカレンダー… 新潟から黒竜江へ 東北の黒土地帯に開く「環境保全型生産」…

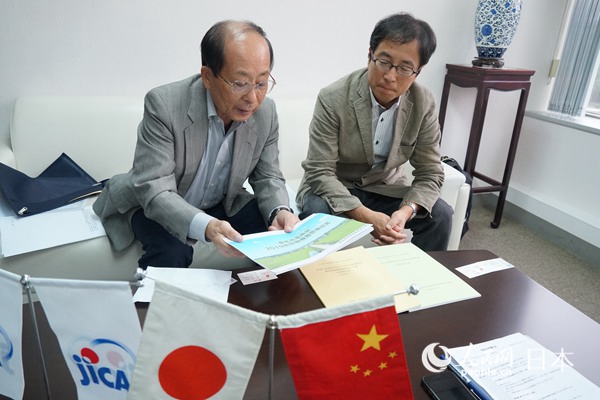

新潟から黒竜江へ 東北の黒土地帯に開く「環境保全型生産」…