中国農業大学が明らかにしたところによると、同校生物学院農業生物技術国家重点実験室の王濤氏が率いる研究チームは、干ばつで差し迫った状況になると、植物が脱水素タンパク質を大量発現し複合体を形成し、アクアポリンの自食分解を促し、根の排水を減らすことで水分流出を減少させ、耐乾性を高めることを発見した。科学者が脱水素が自食分解に加わる新たな機能を解明したのは初めて。同研究論文は細胞生物学の学術誌「Autophagy」(電子版)に掲載されている。科技日報が伝えた。

同論文の連絡著者、中国農業大学生物学院の王濤教授によると、干ばつの脅威にさらされると、移動できない植物は座して死を待たない。干ばつの影響を受け植物は誤って折り重なるタンパク質を生むか、タンパク質を必要としなくなる。「自分で自分を食べる」、すなわち自食によりこれらのタンパク質を分解し、脅威に対処するため必要なタンパク質を合成する。

しかし、植物が自食により干ばつの脅威に対応する分子メカニズムについては明らかになっていない。

王氏のチームは、タルウマゴヤシの脱水素タンパク質は干ばつの脅威に反応する正の調節ファクターであり、干ばつになると脱水素タンパク質が誘導され大量発現し、自食に参加することを発見した。

脱水素はこれまで、分子の伴侶としてその他のタンパク質を保護する役割を果たすとされていた。

同チームはタルウマゴヤシのスクリーニングによりアクアポリンを獲得し、これが干ばつの脅威に反応する負の調節ファクターであることを発見した。干ばつの脅威にさらされると、脱水素タンパク質が自食・分解し、根の排水を減らし、その結果、水分流出を防ぎ、植物の耐乾性を高めることになる。(編集YF)

「人民網日本語版」2019年8月9日

観光客の舌を楽しませる新疆布爾津の「冷水魚盛宴」イベント

観光客の舌を楽しませる新疆布爾津の「冷水魚盛宴」イベント

青々とした水田にツルが羽ばたく田んぼアート 上海

青々とした水田にツルが羽ばたく田んぼアート 上海

空から眺めた神秘的なパンゴン湖 西蔵

空から眺めた神秘的なパンゴン湖 西蔵

昔の人もゴルフで遊んでた?現代彫刻で古代のスポーツ再現

昔の人もゴルフで遊んでた?現代彫刻で古代のスポーツ再現

「2019ミス中華」アメリカ州地区大会代表3名が決定 …

「2019ミス中華」アメリカ州地区大会代表3名が決定 …

食べるのがもったいない?北京円明園でハスの花型アイス発売

食べるのがもったいない?北京円明園でハスの花型アイス発売 ドラえもんが古代中国にタイムスリップしたら? 北京

ドラえもんが古代中国にタイムスリップしたら? 北京 観光ブームが続く敦煌 鳴沙山砂漠のラクダ隊列が壮観

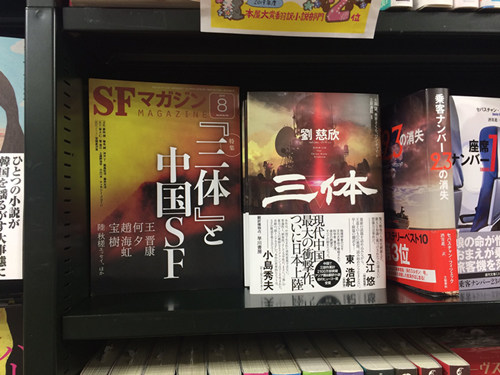

観光ブームが続く敦煌 鳴沙山砂漠のラクダ隊列が壮観 韓国で初刷りわずか400冊のSF小説「三体」が日本ではな…

韓国で初刷りわずか400冊のSF小説「三体」が日本ではな…