1990年代、日本はバブル経済が崩壊して長い衰退期に入った。この「失われた10年」はよく知られており、原因については諸説が飛び交う。(文:周宇・農銀滙理永安混合型証券投資基金および農銀滙理可転債債券型証券投資基金マネージャー。「証券時報」掲載)

衰退の原因について、当局の金融政策が不十分だったことや銀行の貸し渋りに責任があるとみる人がいれば、日本の人口構造の変化や革新力不足に問題があるとみる人もいる。こうしたさまざまな糸口以外に、経済学者のリチャード・クー氏は日本企業のバランスシートに特に注目し、バブル崩壊の危機発生後に企業がこぞって負債の最小化に転じたことが経済が長期的低迷に陥った原因とみている。

野村総合研究所と日本の内閣府の公式データによれば、90年にバブル経済が崩壊すると、日本企業は貸出規模を縮小し始めた。95年以降は、新たな貸出の申請をやめただけでなく、すでにゼロになっていた短期金利には目もくれず、既存の債務の返済を急いだ。

バブル崩壊の危機が起こるまで、日本経済は声も高らかに勢いよく前進し、不動産市場と資本市場は大幅に上昇し、大量の資金が市場に流れ込み、資金が流れ込むと資産価格はさらに押し上げられた。バブル崩壊前夜、多くの企業は資金を借り入れて両市場に積極的に進出し、バランスシートは資産も負債も急速に上昇し、資産価格の上昇が背後にある問題を押し隠し、すべては一見順調にみえた。

バブルが崩壊すると、資産価格は急激に低下し、企業のバランスシートも逆転した。資産は急速に縮小したのに対し、負債の金額には変化がなかった。資産価格がある程度まで下がると、資産が負債を下回り、企業は財務という点で技術的な破産に陥った。債務の苦境に陥った企業は、銀行の貸し渋りやサプライヤーからの支払いの催促を含むさまざまなリスクに直面した。

純資産がマイナスになった日本企業は、生き残りを賭け、利益を債務の返済に充て、目の前の問題を急いで解決するしかなくなった。これと同時に、痛い目をみた企業は新たな投資の展開に異常なほど慎重になり、債務の最小化を利益の最大化に代わる企業の一番目の目標にするようになった。

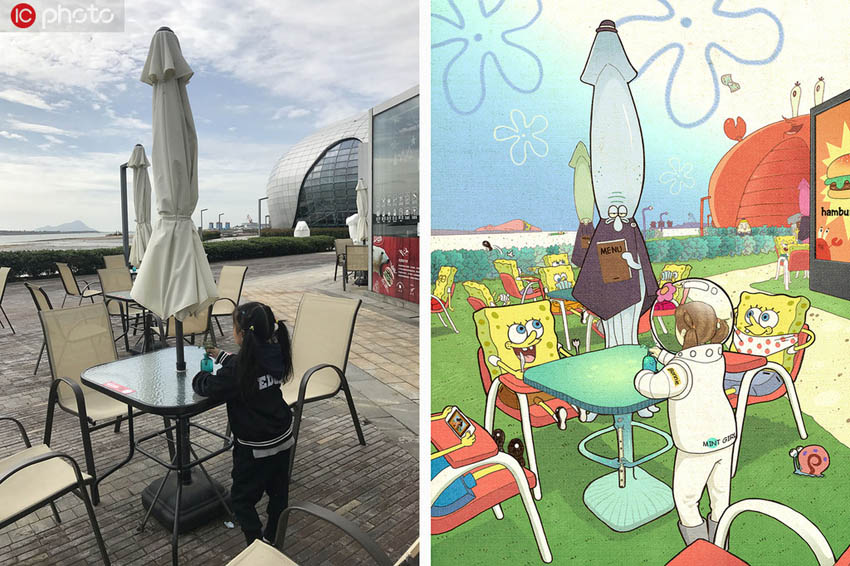

次元の壁を越え6歳の娘を童話世界に描きこんだイラストレ…

次元の壁を越え6歳の娘を童話世界に描きこんだイラストレ…

新疆の鉄道で初となる「復興号」車両が近く運行開始

新疆の鉄道で初となる「復興号」車両が近く運行開始

辛い物好きは認知症リスクが高まり、痩せ型ほど記憶力が低…

辛い物好きは認知症リスクが高まり、痩せ型ほど記憶力が低…

中日韓児童友好絵画展が上海で開催

中日韓児童友好絵画展が上海で開催

ファーウェイ初の5G商用化端末を太原市民が一足先に体験

ファーウェイ初の5G商用化端末を太原市民が一足先に体験

夜空に映える噴水と光の「夢幻・千手観音」ショー 山西省

夜空に映える噴水と光の「夢幻・千手観音」ショー 山西省

寝台車の「シーツ交換」の全プロセスを見てみよう!

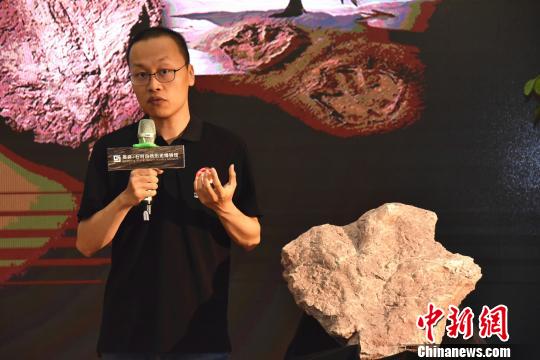

寝台車の「シーツ交換」の全プロセスを見てみよう! アジア初のティラノサウルスの足跡が中国で発見

アジア初のティラノサウルスの足跡が中国で発見 中国国産アニメ「ナーザ 魔童降世」が夏の映画シーンを熱く…

中国国産アニメ「ナーザ 魔童降世」が夏の映画シーンを熱く… 8年間、中国と海外の博物館をめぐり文化財に命吹き込むカメ…

8年間、中国と海外の博物館をめぐり文化財に命吹き込むカメ…